Алексея Семеновича Константинова по праву называют одним из самых ярких художников своего города и области. Он известен в первую очередь как монументалист — панно, барельефы, скульптурные группы авторства Константинова можно по сей день увидеть в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Кировграде, других городах Свердловской области и за её пределами. Кроме того, Алексей Семёнович немало обращался к живописи и графике.

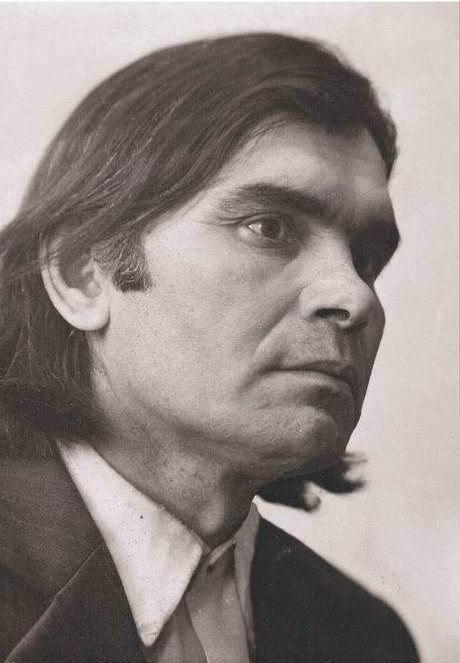

Родился Алексей Константинов в Алтайском селе Курья, прошёл Великую Отечественную войну, окончил сначала Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра, а затем и Московский художественный институт им. В. И. Сурикова. В Нижний Тагил он переехал в 1964 году, где до конца жизни работал в мастерских Художественного фонда.

В это непросто поверить, но настоящее признание творчества этого художника произошло только спустя два года после его смерти (Константинов ушёл в 1998-м). Виной тому борьба с альтернативными течениями в советском искусстве в 60−80-х годах, в этой атмосфере Алексею Константинову просто-напросто запрещали выставляться.

Родился Алексей Константинов в Алтайском селе Курья, прошёл Великую Отечественную войну, окончил сначала Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра, а затем и Московский художественный институт им. В. И. Сурикова. В Нижний Тагил он переехал в 1964 году, где до конца жизни работал в мастерских Художественного фонда.

В это непросто поверить, но настоящее признание творчества этого художника произошло только спустя два года после его смерти (Константинов ушёл в 1998-м). Виной тому борьба с альтернативными течениями в советском искусстве в 60−80-х годах, в этой атмосфере Алексею Константинову просто-напросто запрещали выставляться.

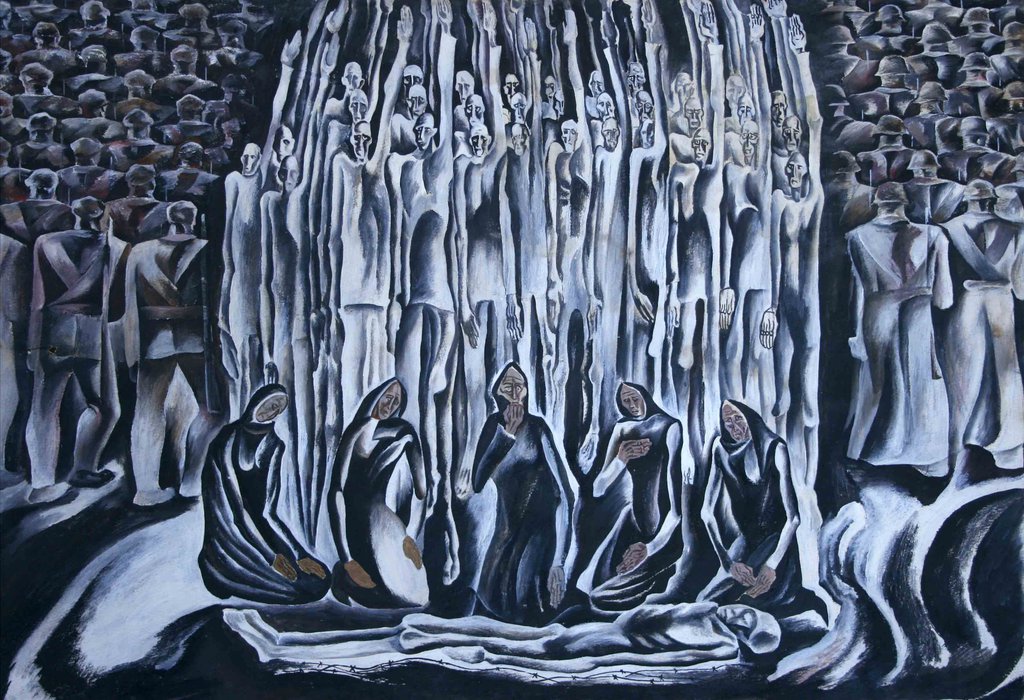

«Война», 1966. Фото: Худ. Алексей Константинов

При том, что он является одним из самых любопытных представителей второй, послевоенной волны русского авангарда. И если сегодня о московских и ленинградских художниках, принадлежащих к этой самой второй волне, известно многое, то о региональных мастерах мы начали узнавать относительно недавно, и впереди ещё долгий путь по признанию и описанию целого пласта отечественной культуры.

Интерес к авангардной традиции у Константинова формировался как раз во время учёбы в училище, ведь в запасниках Свердловской картинной галереи хранились произведения Малевича, Кандинского, Кончаловского. Закрепилась предрасположенность к этому направлению под влиянием уже столичной среды.

Друг художника Игорь Малышев вспоминает о нем:

Интерес к авангардной традиции у Константинова формировался как раз во время учёбы в училище, ведь в запасниках Свердловской картинной галереи хранились произведения Малевича, Кандинского, Кончаловского. Закрепилась предрасположенность к этому направлению под влиянием уже столичной среды.

Друг художника Игорь Малышев вспоминает о нем:

Леша приехал в Нижний Тагил в 1964 году после окончания Суриковского института. Столичная идейная и художественная жизнь периода «оттепели» рождала надежду на возможность социализма как свободного и человечного общества. В творчестве же — стимулировала освобождение от догматов сталинского «соц.реализма». Сам художник говорил, что во время учебы пропадал в Пушкинском музее в залах живописи ХХ века. С этим «запалом» он и приехал на Урал, в Нижний Тагил. Он был молод, полон творческого энтузиазма. Женился по любви на официантке ресторана «Северный Урал» — очень симпатичной пухленькой блондинке. Лида, его жена, стала верной подругой, верящей в его большое будущее как художника, чем поддерживала Лешу в трудные времена, которые ему еще предстояли.

В 1968-м [когда мы познакомились] это был сорокалетний красавец: стройный, с чёрной смоляной шевелюрой, мефистофельской бородкой, на голове берет — короче, являл собой образ художественной богемы. Что явно выделяло его на фоне стандартизированной внешности жителей промышленного Нижнего Тагила. Так же выделялась и его живописная серия пейзажей «Конжаковский камень», которую мы увидели на городской выставке в Музее изобразительных искусств. На фоне добротных реалистических картин его экспрессивные и в цветовом, и в пластическом решении, по сути, полуабстрактные работы впечатляли. Мы с женой были молоды, активны и, поражённые работами художника, напросились в его мастерскую, которая располагалась в каком-то полуразрушенном здании неподалёку от музея… По нашей наивности мы, помня советы Гертруды Стайн молодому Хемингуэю, что надо покупать картины у молодых и непризнанных художников, спросили его: «Можно ли купить одну из ваших работ?» При том что в кармане были, по сути, гроши. Лёша согласился. Так началась наша дружба".

Многие искусствоведы полагают, что в первой половине 1970-х в творчестве Алексея Семёновича наступает перелом: образный строй картин Константинова приобретает пронзительно трагический характер, выражая крах надежд на осуществление «оттепельных» идеалов его молодости. А выход из кризиса к концу 1970-х внешне выразился в отказе художника от жанра идейно-тематической картины и в создании им только абстрактных композиций. Станковые работы А. С. Константинова критиковались за отступления от канонов реализма, ни одна из его работ при жизни мастера не прошла даже на областные выставки.

«Бухенвальдский набат», 1970. Фото: Худ. Алексей Константинов

Не было ни официального признания, ни покупателей. Он не стал даже членом Союза художников. Лишь очень узкий круг друзей ценили его работы, сопереживали его творческой судьбе. Игорь Малышев рассказывает: «Зарабатывал же на жизнь Лёша монументально-оформительской работой, выкладывал мозаичные панно на стенах и фасадах зданий, Дворцов культуры, в здании Ленинского РОВД, в Рудоуправлении. Работа трудоёмкая, тяжёлая. Чем могла, помогала ему его жена Лида. Но в 90-е годы и этих заказов не стало. И Алексею Семёновичу приходилось соглашаться на самую неквалифицированную работу, вплоть до ремонта и раскраски детских игровых площадок».

В 1998 году Алексея Семёновича не стало.

Первая персональная выставка Алексея Константинова за пределами мастерской прошла в городском музее ИЗО уже после смерти мастера. В 2009 году по инициативе сына художника картины Алексея Семёновича были переданы для хранения и продвижения Н. В. Грачикову, одному из учредителей фонда сохранения и поддержки искусства «Коллекция». Значительная часть живописных работ нуждалась в реставрации.

Одна из самых мощных его работ — огромное панно на фасаде дома № 40 по проспекту Ленина в Нижнем Тагиле. Загадка ее появления до сих пор не разгадана. Кто заказал такую масштабную работу художнику, который не состоял в Союзе художников? Явно, что это было сделано кем-то из первых лиц города, уровня не ниже зампредседателя горисполкома или же второго секретаря горкома партии. Но если это так, то этот человек сильно рисковал, заказывая оформление самой главной улицы города фактически опальному художнику. Неизвестно также и где работал мастер над произведением площадью 207 квадратных метров: в любом случае для этого нужно помещение более просторное, чем художественные мастерские.

В 1998 году Алексея Семёновича не стало.

Первая персональная выставка Алексея Константинова за пределами мастерской прошла в городском музее ИЗО уже после смерти мастера. В 2009 году по инициативе сына художника картины Алексея Семёновича были переданы для хранения и продвижения Н. В. Грачикову, одному из учредителей фонда сохранения и поддержки искусства «Коллекция». Значительная часть живописных работ нуждалась в реставрации.

Одна из самых мощных его работ — огромное панно на фасаде дома № 40 по проспекту Ленина в Нижнем Тагиле. Загадка ее появления до сих пор не разгадана. Кто заказал такую масштабную работу художнику, который не состоял в Союзе художников? Явно, что это было сделано кем-то из первых лиц города, уровня не ниже зампредседателя горисполкома или же второго секретаря горкома партии. Но если это так, то этот человек сильно рисковал, заказывая оформление самой главной улицы города фактически опальному художнику. Неизвестно также и где работал мастер над произведением площадью 207 квадратных метров: в любом случае для этого нужно помещение более просторное, чем художественные мастерские.

Панно, закрывающее фасад дома № 40 на пр. Ленина — этот дом находится напротив главной площади Нижнего Тагила. Панно «Труд» площадью 207 м² создавалось с 1971 по 1974 год. Первоначально оно предназначалось для Нижнетагильского горно-металлургического техникума Иллюстрация: Эскиз панно «Труд», 1971−1974. Худ. Алексей Константинов / Фото фасада — Алексей Кунилов.

Познакомиться с другими работами художникам можно в альбоме-монографии «Алексей Константинов. Постоянство поиска»

В статье использованы фоторепродукции работ А. С. Константинова из частных коллекций С. М. Лазарева, Н. В. Грачикова, очерк И. В. Малышева «Алексей Константинов: судьба художника».